「なぜ新規患者が増えないのだろうか?」

「うちもWebマーケティングを学ぶべき?」

そう感じている歯科医院は少なくはありません。

全国の歯科診療所数は 2025年10月時点で66,319件(※1)と、ほぼ横ばいか、減少傾向にあります。

しかし競争が緩和するどころか、むしろ患者の獲得は以前よりも厳しくなっています。

従来のように地域の口コミやポータルサイト、チラシや看板だけに頼る集患では、なかなか成果が出にくい状況です。

さらに近年は広告の費用対効果を正確に把握しにくくなり、投資判断に悩む医院も増えています。

本記事では、そうした課題を抱える歯科医院に向けて 「歯科医院に特化したWebマーケティング戦略」 を初心者にも分かりやすく解説します。

記事を読み終えた後には「今の集患方法に何を加えるべきか」「どのように自院の強みを打ち出すべきか」が具体的に分かり、すぐ実践に移せるはずです。

(出典:医療施設動態調査(令和6年 10 月末概数) | 厚生労働省)

Contents

歯科医院の集患者が難しくなっている背景

歯科医院の集患は、年々難しくなってきているといえます。

その背景には、競合医院の増加、広告依存の限界、そして患者の情報収集行動の変化が重なるなど…。

以下では、従来型の集客方法で成果を上げにくくなっている背景について整理して解説します。

競合医院の増加と広告依存の限界

歯科医院が集患に苦戦する最大の理由は 「競合の多さと広告依存の限界」 にあります。

全国の歯科医院数は約6.6万件(2025年10月時点)で、これはコンビニの店舗数(約5.4万店/2024年時点)(※2)を上回っています。

つまり、地域内にはライバルがひしめき合っている状況です。

また、多くの医院がリスティング広告やポータルサイトへの掲載を行っていますが、ほぼ同じ方法をとっているため差別化が難しく、広告費を増やしても効果が見えにくくなっています。

特に2023年以降はCookieの規制によってGoogle広告やMeta広告の精度が低下し、クリック数や予約への影響を把握しにくくなりました。

(※出典:コンビニ数、初の2年連続前年割れ 人手不足で立地厳選 | 日本経済新聞)

患者の情報収集行動の変化

もう一つの大きな理由は 「患者の情報収集行動の変化」 です。

かつては地域の口コミやタウンページが主流でしたが、現在はほとんどの患者が 「Google検索」「Googleマップ」「SNS」 を使って医院を探しています。

「○○駅 歯科」「○○市 インプラント」といった検索から、Googleマップでアクセスや口コミを確認し、SNSで院内の雰囲気をチェックしてから予約に進む流れが一般的です。

そのため、単に広告を出すだけでは不十分であり、 「信頼を得る情報発信」 が不可欠です。

特に口コミや体験談の影響は大きく、ネガティブな情報が拡散すると来院を避けられるケースもあります。

選ばれる歯科医院にはWebマーケティングが必須

結論として、現在の環境で集患するには 「Webマーケティングを正しく効果的に実践する」 ことが必須といえます。

Webマーケティングは広告とは異なり、医院の魅力や強みを「正しく伝える仕組み」をつくることに直結します。

つまり単に患者を集めるのではなく、検索から予約、来院、治療、アフターフォローまでの一連の体験を丁寧に設計するものです。

競合との差別化を図り、長期的に安定した経営を実現するためには欠かせない要素といえます。

歯科医院におけるWebマーケティングとは

歯科医院にとってWebマーケティングは、単なる広告手段ではなく「患者との信頼関係を築く仕組み」です。

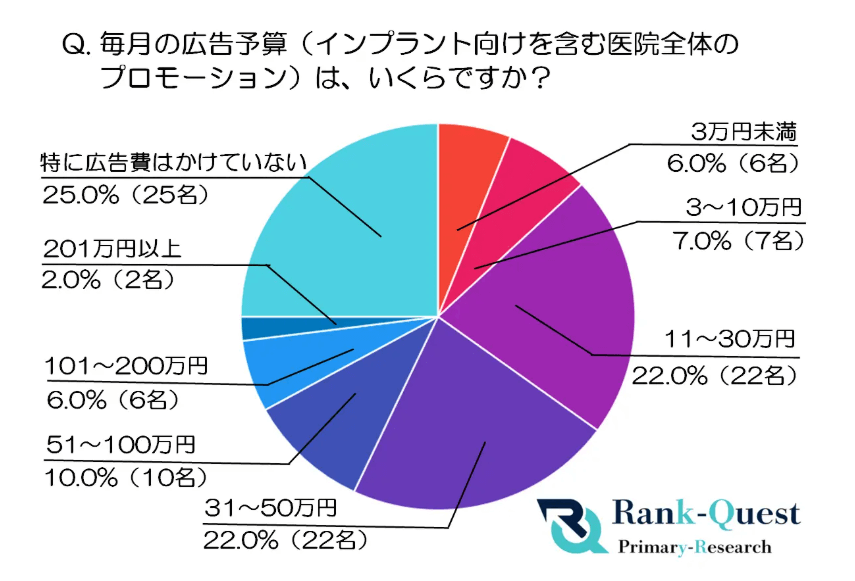

開業歯科医100名に対するアンケート調査では、毎月のプロモーションに31~50万円かけていると回答した層が22%と最も多い割合となりました。

(出典:開業歯科医100名が明かすインプラント集患の広告費『効果の出る予算帯』とは?(SEO会社ランクエスト調べ) | PRTIMES)

(出典:開業歯科医100名が明かすインプラント集患の広告費『効果の出る予算帯』とは?(SEO会社ランクエスト調べ) | PRTIMES)

また別の統計では、歯科医院の平均的な広告宣伝費の比率は収入に対して0.8%という結果が出ています。

つまり、年間収入5,000万円の歯科医院では、広告宣伝の費用として約40万円かけているということです。

(出典:広告宣伝による新患の獲得と定着 | DENTAL DIAMOND.jp)

ここでは基本的な考え方、取り組むべき理由、そして歯科業界特有のポイントを整理し、理解を深めていきましょう。

Webマーケティングの基本的な考え方

歯科医院におけるWebマーケティングには、一般的な業種にはない特徴があります。

それは 「地域密着性」と「口コミ重視」の二点です。

多くの患者は「地域名+歯科」「地域名+インプラント」などの検索結果や、Googleマップの口コミ評価、SNSでの雰囲気で医院を選んでいます。

こうした中で有効な集客施策は、主に以下の5つがあります。

- SEO(検索上位表示で認知拡大)

- MEO(Googleマップでの露出強化)

- SNS(InstagramやLINEでの信頼構築)

- リスティング広告(即効性のある集患手段)

- Webデザイン改善(患者目線の導線設計)

これらを単独で行うのではなく、互いに補完し合う形で運用することが成功のカギです。

結果として、医院の強みが患者に届きやすくなり、長期的な安定経営につながります。

また、歯科診療には保険診療と自費診療があり、アピール方法が異なります。

保険診療では「安心感」「通いやすさ」が重視され、自費診療では「専門性」「症例数」「設備の充実度」が選択の決め手です。

したがって、地域密着型の情報発信と同時に、自費診療の強みをわかりやすく打ち出すことが 差別化のカギ となります。

①SEO対策(地域名+診療科目で上位表示)

SEO対策とは、検索エンジンで自院が上位表示されるように行う施策です。

歯科医院の場合、具体的には 「地域名+診療科目」で検索上位を狙うことが重要となります。

理由は、患者が医院を探す際に「○○市 歯科」「○○駅 インプラント」など具体的なキーワードで検索する傾向があるからです。

このタイミングで自院のサイトが表示されなければ、比較検討の候補にすら入りません。

例えば、ブログで「インプラントの流れ」「矯正治療の期間」などを解説すれば、検索流入を増やすことが可能です。

また、症例紹介を積極的に公開すれば専門性を伝えられ、信頼構築にもつながります。

SEOを強化することで、患者が検索から自然に医院を見つけ、予約へ進む 安定した集患導線を作れます。

②MEO対策(Googleマップ最適化)

MEO対策とは、Googleマップ上で医院を目立たせる取り組みです。

歯科医院にとってMEOは 「地域で選ばれるための必須施策」 になります。

理由は、来院を検討する患者の多くがGoogleマップで「場所・口コミ・アクセス」を確認するからです。

マップ検索で上位に表示され、口コミ評価が高ければ「行ってみよう」という意思決定につながるでしょう。

実際に、Googleビジネスプロフィールを整備し、営業時間・診療科目・写真を最新に保つだけでも信頼性が高まります。

さらに、患者からの口コミに丁寧に返信することで「誠実な医院」という印象を与えられます。

MEOは広告費をかけなくても成果が出やすく、 費用対効果の高い集患手段です。

③SNS活用(Instagram・LINE)

SNS活用は、「医院の雰囲気を伝え、患者の不安を取り除く施策」 です。

患者は治療技術だけでなく、スタッフの人柄や院内の清潔感を重視しています。

しかし、これらは広告や文章だけでは伝わりにくい要素です。

Instagramでスタッフ紹介や院内の写真を投稿すれば、初診患者が来院前に安心できます。

また、LINE公式アカウントを使えば「予約リマインド」や「定期検診のお知らせ」が送れ、再来院率の向上につながります。

SNSは単なる情報発信ではなく、 「患者とのコミュニケーションツール」 として活用することが大切です。

④リスティング広告・ディスプレイ広告

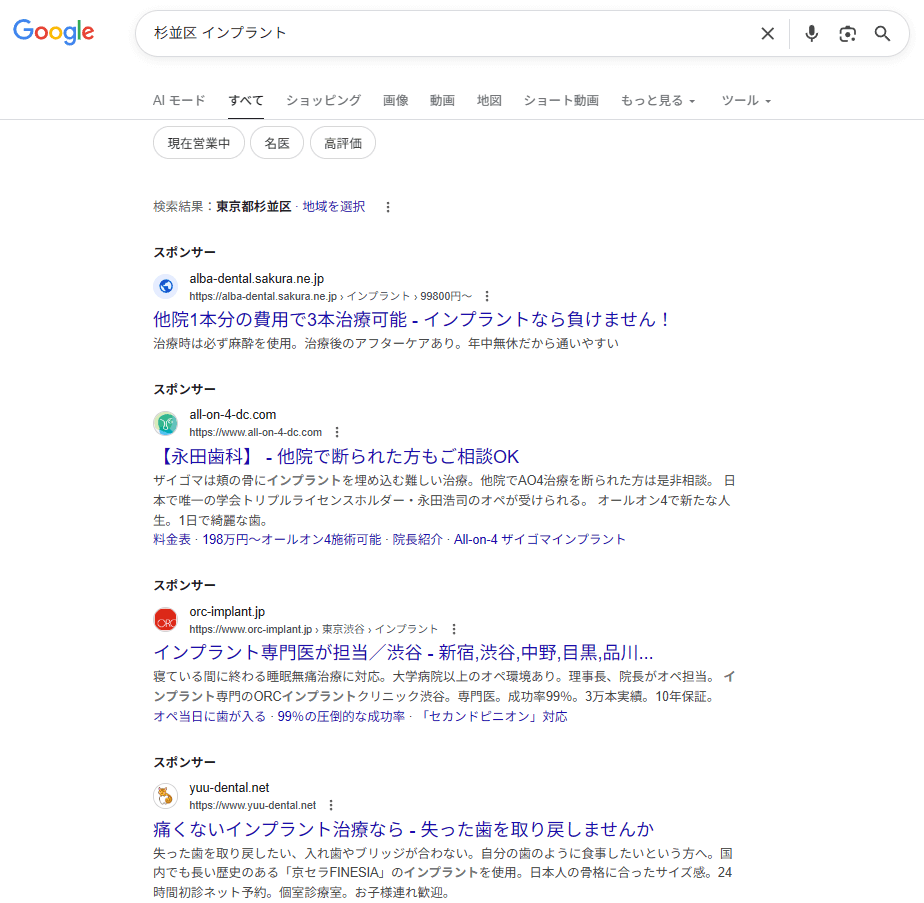

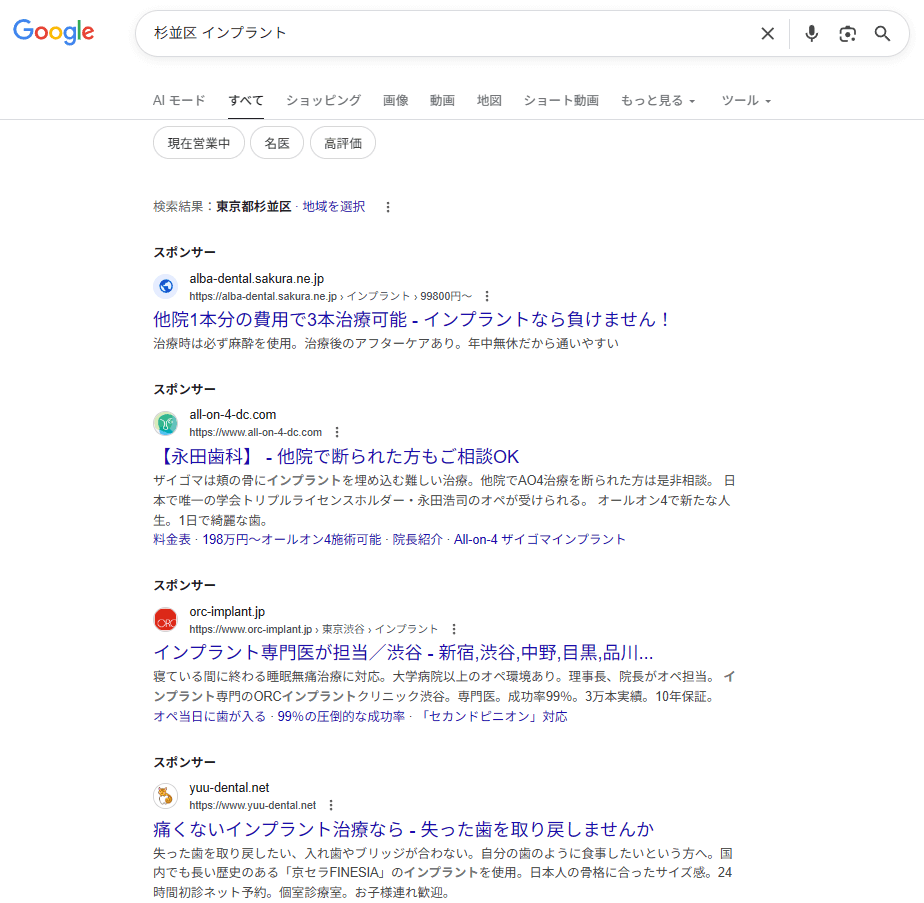

リスティング広告は、検索エンジンで特定の検索キーワードに入札し、そのキーワードで検索したとき、上部に表示される施策です。

検索画面で「スポンサー」と記載のあるコンテンツは、リスティング広告に該当します。

検索した患者に対してタイムリーに広告を表示できるため、来院につながる確率が高い「即効性のある集患手段」です。

特に「インプラント」「矯正歯科」といった自費診療は単価が高いため、広告費を投じても採算が合いやすい特徴があります。

例えば、広告で「最新設備を導入した痛みの少ないインプラント治療」を訴求すれば、競合との差別化が可能です。

また、症例実績や料金を明確に提示することで「信頼できる医院」として選ばれやすくなります。

ただし広告は継続的な検証が必要で、費用対効果を見極めながら運用することが成功の条件です。

つまり、 「戦略的に使うべき施策」 となります。

⑤Webデザイン改善(患者目線の導線設計)

最後に重要なのが、医院ホームページのデザイン改善です。

Webデザインは 「患者の行動をスムーズに導く導線設計」 がカギとなります。

理由は、多くの患者がスマートフォンで情報を探しており、操作性や見やすさが予約率に直結するからです。

例えば、スマホに最適化したレスポンシブデザインを導入し、予約ボタンを分かりやすい位置に配置するなど。

また「診療科目」「料金の目安」「アクセス情報」を一目で理解できるよう整理すれば、初めて訪れる患者の不安が軽減されます。

ホームページは「医院の顔」です。

患者にとってストレスなく情報を得られる構造を整えることが、 信頼獲得の第一歩 になります。

院長が押さえるべき「集患マーケティング」の考え方

歯科医院経営において大切なのは「新規患者を集めること」だけではなく、長期的に通院してもらえる仕組みづくりです。

LTV(患者生涯価値)の視点や医院ブランディング、スタッフ教育が揃うことで、安定した集患体制が実現します。

LTV(患者生涯価値)を意識する

集患の効果を最大化するには、1人の患者に長く通ってもらう設計 が欠かせません。

単発の治療で終わるのではなく、定期検診やメンテナンスにつなげることで、患者の健康を守りながら経営も安定します。

例えば、虫歯治療後に「半年ごとの検診」を提案し、LINEでリマインド通知を送る仕組みを整えると、再来院率は大きく向上するでしょう。

このようにLTVを意識することで、広告費やSEOへの投資も無駄にならず、継続収益につながる経営基盤 ができます。

歯科医院ブランディングの重要性

地域で選ばれる歯科医院になるには、「なぜこの医院を選ぶべきか」を明確に打ち出すこと が必要です。

治療内容や設備が同じでも、ブランディングによって患者からの評価は大きく変わります。

例えば、「小児歯科に強い医院」「痛みの少ないインプラント治療」など、強みを具体的に発信すれば、地域内でのポジションが固まります。

ブランディングは広告だけでなく、ホームページやSNS、院内の雰囲気にも一貫して反映させることが大切です。

選ばれる理由を伝えることが医院の価値を高める第一歩 となります。

スタッフ教育も戦略的マーケティングの一部

患者が医院を評価するポイントは治療技術だけではありません。

受付対応や電話応対、口コミへの返信も含めた 「接遇の質」 が集患に直結します。

例えば、予約の電話に丁寧に対応するだけで「安心できる医院」という印象を与えられるでしょう。

また、Googleマップの口コミに誠実に返信すれば、信頼度はさらに高まります。

院長がマーケティング戦略を考えるだけでなく、スタッフ全員が「患者目線」を共有することで、医院全体が選ばれる理由を強化 できます。

失敗しやすい歯科医院のWebマーケティング

多くの歯科医院がWebマーケティングに取り組んでいますが、誤った方法では成果が出ないどころか逆効果になることもあります。

患者視点を欠いた運用や継続性のない施策は、信頼を損ねるリスクが高いため注意が必要です。

専門用語だらけで患者に伝わらないWebサイト

歯科医師にとっては当たり前の専門用語も、一般の患者にとっては理解が難しいものです。

「咬合調整」「補綴」「根管治療」などをそのまま並べても、患者は違いが分からず不安を感じてしまいます。

治療内容を説明する際は「かみ合わせを整える治療」「被せ物を入れる治療」といった 誰にでも分かる表現 に変えることが大切です。

患者に伝わらなければ、どれだけ良い施術を提供していても選ばれる理由にはなりません。

更新が止まった古いホームページやブログ

最後の更新が数年前で止まっているといった場合、患者に「この医院は大丈夫なのか」と不信感を与えます。

情報が古いと「休業しているのでは?」と誤解されることもあり、結果的に予約を取り逃してしまいます。

最低限でも診療時間・休診日・料金・最新の取り組みを定期的に更新することが信頼維持につながります。

ホームページは医院の顔であり、常に「最新で正確な情報」を発信することが重要です。

歯科のWebマーケティング内製化vsアウトソーシング

Webマーケティングに取り組む際に悩むのが「自分でやるか、外部に任せるか」という点です。

どちらにもメリットとデメリットがあるため、自院の状況に応じて最適な判断をすることが重要です。

| メリット | デメリット | |

| 内製化 |

|

|

| 外注 |

|

|

外注を選ぶ場合は、実績や医療分野の理解度を必ず確認し、定期的に成果をチェックする仕組みが必要です。

院長やスタッフが最低限学ぶべき理由

たとえ外注する場合でも、院長やスタッフが基礎的な知識を持つことが重要です。

理由は大きく3つあります。

- 自院の強みを正しく把握できる

- マーケティング会社を正しく選べる

- 不要な費用や失敗を避けられる

例えばSEO対策の基本を理解していれば、「キーワード選定が医院に合っているか」「本当に効果的な施策か」を判断できます。

基礎知識があれば、外注を活用してもコストを抑え、成果を最大化できるでしょう。

また、外注でもかならず集客が成功するとは限りません。

施策の質は業者によって異なります。

そのため、業者に任せっぱなしにするのは避けた方が良いでしょう。

30代以降からでも学べる!歯科医院経営者におすすめのWebマーケティング学習法

「歯科医院にWebマーケティングが重要なのは理解したけど、どこから手を付けよう?」

そう思う方も多いでしょう。

結論からいうと、「Webマーケティングスクールでノウハウを吸収しつつ、自院に合った施策をプロに相談しながら実行する」のが最もおすすめです。

ではその理由を詳しく見ていきましょう。

独学 vs Webマーケティングスクールの比較

Webマーケティングを学ぶ場合、「独学」か「スクール」のどちらで学ぶか悩む方が多いでしょう。

それぞれの特徴を整理すると、次のとおりです。

| メリット | デメリット | |

| 独学 |

|

|

| スクール |

|

|

独学の場合コストは抑えられますが、誤ったWebマーケティング施策を行うと、かえって集患に悪影響を及ぼす可能性もあります。

その点、スクールで学びつつプロから直接知識やノウハウを吸収した方が、手っ取り早く成果を出せる可能性が高いです。

実務を通じて学べる環境が最短ルート

単に座学で知識を詰め込むだけでは、Webマーケティングは身につきません。

重要なのは「実際のマーケティング施策を経験すること」です。

- 広告運用で活用するリアルなツールに触れる

- Webマーケター目線で提案資料を作る など

上記のようなカリキュラムがあるスクールは、「自院の集客をどうすれば改善できるか」という目線を実務ベースで養えます。

こうした経験があるかどうかで、学習のスピードと実務力の差も大きく変わります。

WEBMARKSなら未経験でも安心

開業歯科医の方や医療関係スタッフの方でも、基礎から実務まで段階的に学べるカリキュラムを用意しているスクールが「WEBMARKS」です。

特徴は次の通りです。

- 未経験からでも安心して学べるステップ制カリキュラム

- 座学だけでなく、実案件を想定した演習で実践力を養成

- 卒業後すぐに自身の歯科医院やクライアント案件に活かせる

また法人向けの助成金も活用できます。

コストを抑え、なおかつプロの現役Webマーケターの伴走つきで自院の集患を効率化できる点がポイント。

課題を通して実践的なスキルや知識が身に付くだけでなく、生成AIを活用したマーケ施策の効率化など、今の時代に即したカリキュラムを提供しています。

学習期間は最短3ヶ月から最長9ヶ月!

ニーズに合わせ、複数のコースをご用意しております。

もちろん、個人での受講も可能です。

今ならLINE登録で、特典講座の一部を無料でゲットできます!

院内でマーケティング人材が育てば、長期的な経営にとって大きな戦力となるはずです。

ぜひ、チェックしてみてくださいね。